這是山西省運城市小麥雜交專家馮樹英的雜交小麥試驗田。由于缺乏資金,馮樹英經常雇不起工人,只能讓家人和親戚來幫忙種地。

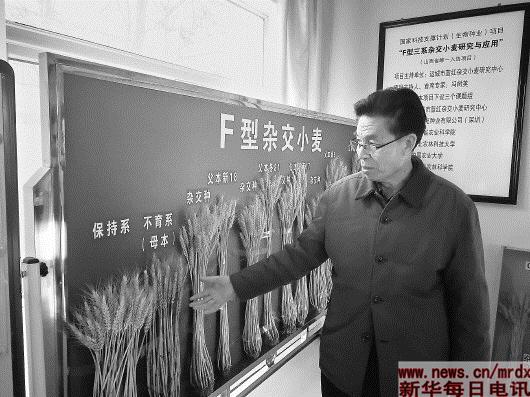

山西省運城市藍紅雜交小麥研究中心研究員馮樹英介紹自己正在培育的F型雜交小麥。 本組照片均由本報記者呂夢琦攝

“培育一堆新品種不如發一篇SCI論文。”由于農業科研的評價機制更看重論文,忽視實用研究和成果轉化的導向性偏差,導致一些科研人員埋頭“攢”論文、“碼”期刊,與農業生產關系更直接的實用技術則被輕視,搞實用成果研究的科研人員晉升職稱都很難

“遠看像要飯的,近看像燒炭的,一問是農技站的。”現代農業發展亟須農業科技作為重要的支撐力量,可一些地區的農技推廣長期處于“線斷、網破、人散”的狀態,科技轉化倒在“最后一公里”

新的農業科技創新政策不斷出臺,但老的體制機制還在發揮作用,導致部門之間常常“打架”,讓科研人員無所適從,希望這種新舊之間的轉換時間越短越好,摩擦越小越好,見效越快越好

一場降雨過后,望著黃河岸邊一片片郁郁蔥蔥的棗樹林,43歲的劉清平不禁無奈搖頭:這些十幾年前曾帶給他們致富希望的棗樹,如今卻讓他們失望不已。

“打下的棗賣不出去,賣棗的錢還不夠雇人打棗,種它還有什么用?今年說啥也不種了,還不如砍掉棗樹種點別的。”劉清平說。

劉清平是山西省臨縣克虎鎮人,他家里種了10多畝紅棗,去年每畝收了將近400斤,但直到今年2月初,竟連一個收棗的人都沒來,種的棗一斤也沒賣出去。

后來有人進村收爛棗,他只能將好棗摻著爛棗一起賣了3000多斤,1斤1毛錢。“再不賣就更沒辦法了,棗子堆在這兒,每天都要爛一片,都爛了一大半了。”

劉清平說:“我家的紅棗是傳統木棗,品種比較落后,而且容易裂果,競爭力不如外地棗,不改良升級可能以后很難有好的收益,與其留在地里,還不如砍掉。”

劉清平的遭遇,是當前農業領域存在的一個比較普遍的現象。正因如此,去年初,在《農業部關于推進農業供給側結構性改革的實施意見》中,提出推動創新驅動,增強農業科技創新能力。

如今,一年多的時間過去了,在各項改革措施的帶動下,農業科技創新不斷釋放新的活力,極大地推動了農業產業的轉型升級。然而,新華每日電訊記者調查發現,在農業科技轉化上仍有一些“頑疾”亟待破解,有的環節還出現新的“梗阻”,制約了農業科技在推動實現農業供給側結構性改革中的作用。

一堆新品種不抵一篇論文

評價機制挫傷積極性

生物技術樓里擁擠不堪,很多儀器設備只能擺在樓道里;行政樓樓頂一些地方已經塌陷漏雨,一棟抗戰時期建設的樓房已成為危房卻仍在使用……這是山西省農科院棉花研究所的現狀。

談到目前的科研現狀,研究所黨委書記李朋波顯得十分無奈,“現在科研人員普遍積極性不高,體制上的制約也讓單位缺乏激發科研活力的能力。”李朋波表示,研究所的研究成果中新品種是大頭,這些年他們一共培育出了115個作物新品種,但真正能轉讓出去的寥寥無幾。效果最好的是向日葵新品種,已占領大西北市場,但轉讓費也僅有幾十萬元。

新華每日電訊記者采訪發現,類似情況在農業科研中并不少見。有些耗資上百萬元的農業科研項目在結題后,成果就被束之高閣,科研人員缺乏成果推廣轉化的動力。

深挖背后的原因,固然囿于一部分農業科研成果質量不高的現實,病灶之根更在農業科研體制長久以來存在的體制弊端。

不少農業科研人員表示,目前農業科研的評價機制導向上存在偏差,更看重論文,忽視實用研究和成果轉化,導致一些科研人員埋頭“攢”論文、“碼”期刊,與農業生產關系更直接的實用技術則被輕視。

“培育一堆新品種不如發一篇SCI論文,那些搞實用成果研究的科研人員晉升職稱都很難。我們有個副研究員花了28年時間才培育出了向日葵新品種SY809,增產效果明顯,在西北地區甚至打敗了美國的品種,并出口到蘇丹等國家,但到現在都評不上研究員。”山西省農科院棉花研究所農業新技術推廣辦公室主任王曉民說,有的人則坐在辦公室里,到地里數了數苗子,數了數蟲子,查一查文獻,發幾篇“高級別”論文,就能評上正高職稱。這種評價機制,嚴重挫傷了實用成果研究的積極性。

王曉民提到的這位科研人員叫黃增強。接受記者電話采訪時,他正在蘇丹推廣向日葵新品種。從1985年至今,他一共培育出了11個新品種,國家審定6個,省外審定5個。盡管他培育的向日葵新品種受到了市場的廣泛認可,但在評職稱時幾乎起不了任何作用。

“現在評職稱是重理論輕實踐,評上研究員要求至少發表兩篇SCI論文,可一個新品種培育出來只能發選育報告,基本上發不了SCI級別的論文,我現在已經死心了。”黃增強說。

由于評價機制不合理,一些農業科研人員在評職稱時只能想各種“歪點子”。一位就職于某農業大學的教授告訴新華每日電訊記者,因為評職稱主要是看論文,成果推廣方面的工作幾乎體現不出來。

他們曾想出一個辦法,團隊里輪到誰評職稱,大伙就一起幫他發論文,用“互助”的方法解決團隊成員的職稱問題。

“農業科研機構有三類人:坐辦公室的,待實驗室的,還有下農村的。現在的人才評價導向對這些下農村的人很不公平,也容易形成科研人員不下田、研究和應用兩張皮的問題。”一位科研管理者感嘆。

政府采購捆住手腳

農時過了物資還沒到

山西省農科院經濟作物研究所牧草課題組去年遭遇了一件煩心事。科研項目試驗田需要兩臺鍘草機,于是課題組在春天就報了政府采購項目,可直到9月份該鍘草了,機器還沒到。

“兩三千元的小農機也要走政府采購,程序繁瑣不說,還誤了農時,實在是麻煩。”該研究所所長王宏偉無奈地說。

類似的煩心事在農業科研領域并不鮮見。從事核桃育種和技術推廣的李建就常常遭遇這樣的尷尬:年初預算做了農藥費用3000元、澆地費用2000元,結果老天爺不按套路來,這一年蟲害厲害,天氣卻澇得很,于是水費花不完,農藥上的預算又不夠了。“要想調整這個花銷非常麻煩,需要附上厚厚一沓詳細的說明,還得時時預備著審計來查。”

與其他科研領域不同,農業科研具有季節性強、生產周期長、受自然因素影響較大等特點,因此在當前僵化死板的科研經費管理體制面前更顯桎梏重重。

一位曾參與果樹推廣項目的科研人員告訴新華每日電訊記者,農諺有“桃三杏四梨五年”的說法,就是說果樹種下去需要3~5年才能掛果,而很多項目也就三五年的時間,還來不及見到成效就要進行項目資金審計,所以很多科研人員申請項目經費的積極性不高。

“育種也是一樣,并不是勻速前行的,可能好幾年都育不出一個好品種,也有可能兩三年能出好幾個。如果沒有穩定持續的經費支持,很難讓科研人員坐在‘冷板凳’上出成果。”王宏偉說,因為擔心短短幾年間做不出成果,很多搞育種的科研人員都是在手里有了品種之后才敢申報項目。

記者了解到,近年來從中央到地方出臺了一系列政策,對科研經費管理體制進行改革,力爭讓經費為人的創造性活動服務,取得了一定成效,但一些政策遭遇“梗阻”難以落地,使科研人員的獲得感不強。

一位農業科研機構負責人告訴新華每日電訊記者,山西省在去年出臺的文件中規定,科研機構用項目經費購買5萬元以下的科研專用設備可以自行采購,但實際上卻無法執行。“因為審計廳要求政府采購目錄里的應采盡采,就是說只要納入了目錄得走統一采購流程,可財政廳的政府采購目錄太全了,我們要采購物資想在上面找個沒有的都找不到,所以實際上什么也自行采購不了。”

另一條“看上去很美”的政策是勞務費開支。有科研人員表示,山西省規定了項目負責人可從科研項目經費里每月開支3000元以內的勞務費,但是實際上這一規定并未落地。

農業農村部、科技部都有各自的經費管理辦法,都規定了勞務費只能支付給沒有工資收入的人。省里政策和部委政策有沖突,各單位不敢執行,擔心不能通過部委項目的審計,而省級項目經費又太少,保證科研項目正常開展都有困難,更不可能開支勞務費。

“現在農業科技創新受到前所未有的重視,新的政策措施不斷出臺,但原來老的體制機制還在發揮作用,導致部門之間常常‘打架’,你說東他說西,讓科研人員無所適從,希望這種新舊體制之間的轉換時間越短越好,摩擦越小越好,見效越快越好。”山西省農科院黨委書記李斌說。

體制改革“一刀切”

科研活力“切一刀”

在太原城南主干道龍城大街的路旁,一片面積頗大、外觀靚麗的建筑群格外引人注目。這是山西農業科研“主力軍”山西省農科院的所在地。

“這幾年搬進了新大樓,外人看起來很氣派,但是大家感覺干勁兒不如以前了。”山西省農科院一位科研管理人員說,“過去省科技進步獎都是農科院包攬,但是近兩三年農科院都沒有拿過省科技進步一等獎了。”

科研人員積極性下降與事業單位分類改革相關。作為全國事業單位改革試點,山西從2008年啟動改革,根據改革要求,山西省農科院將原有生產經營性業務全部剝離,成為財政全額撥款的公益一類事業單位。改革給農業科研人員提供了收入保障,但公益一類的體制束縛也影響了科研人員的活力和創造力。

“過去植保所的企業效益很好,我們擁有自主知識產權的高效低毒農藥產品就有20多個。企業效益為職工創收,還能促進科技成果的轉化,但是改革中企業被砍掉了,非常可惜,這幾年我們的專利怎么轉化成了問題。”山西省農科院植保所所長范仁俊說,“我們想找企業沒企業可找,想辦企業又不允許,真的沒辦法。”

山西省農科院副院長王娟玲指出,企業是創新的主體在大部分領域都沒問題,但在現階段的農業領域,整體效益較差,有實力的農業企業不多,尤其在一些欠發達地區,農業科研院所依然是創新的主體。“像在山西,脫貧攻堅的任務很重,有些技術比如有機旱作技術、礦區復墾技術,花上錢推都不一定推得開,更不用說掙錢了,沒有企業愿意做。”

部分科研人員反映,被劃分為公益一類單位后,山西省農科院過去的激勵機制也一起被砍掉了。

山西省農科院辦公室負責人說,原來院里有一套激勵政策,比如發一篇SCI論文獎勵5000元,被評為模范單位的所也有相應獎勵,改革后由于預算里沒有這項支出,過去的激勵政策也無法再兌現。

收入較低也成為科研人員的心頭痛。“同樣是事業單位,公益二類的一所農業大學,我們的收入是人家的一半,其實我們并不比他們輕松、也不比他們差,這也讓我們的科研人員都有一種不公平感,沒有尊嚴。”王娟玲說。

一位從事棉花基礎研究的副研究員告訴新華每日電訊記者,他現在一個月拿到手的工資大約4600元,而和他同樣博士畢業在企業工作的同學每月收入都在1萬元以上,差距太大。

收入過低造成了人才難留、人才難來。2017年山西省農科院招聘工作人員,僅有2名博士報考,且并非來自一流院校。

近兩年,山西省農科院流失的博士已有8人,今年以來又有2人提出調離申請。“我們棉科所在過去5年流失了15名科研人員,只新招進來3個人,走的人大部分是碩士以上學歷。”李朋波說。

技術推廣“末梢”不靈

科技轉化倒在“最后一公里”

農業科技成果轉化,離不開基層農業技術推廣。近年來各地推進基層農技推廣體系改革,取得了一定成效。然而,受基層農技推廣機構人員少、專業配置不合理、工作條件差等因素制約,農技推廣仍然面臨“最后一公里”難題。

山西省運城市鹽湖區陶村鎮張良村是一個純農業村,村民們主要種植玉米、紅薯,效益不高。村主任張金紅說,近年來村民們看到鄰村蓋蔬菜大棚掙了錢,也想種,但種大棚是個技術活兒,啥時候下種,施多少肥,澆多少水,溫度、濕度怎么控制,村民們不懂,誰也不敢嘗試。

“現在的農民不掌握幾門技術,搞生產就像盲人走路。但是現在村里見到的所謂技術人員,多數以銷售種子、農藥為主,所提供的技術有明顯的傾向性,村民們都有所顧忌。”張金紅說,我們農民都希望政府的農技專家常下鄉、多下鄉,送一些易學的實用技術到田間地頭。

這幾年,不少農民已嘗到了農業科技的甜頭,測土配方、病蟲害防治、無公害生產等技術進步是農民致富路上的助推器。但一些農民反映,基層農技人員太少了,多數處于“坐診”狀態,缺乏服務熱情。

新華每日電訊記者調查發現,近年來,基層農技推廣體系“線斷、網破、人散”現象雖有所改變,但遠遠不能滿足現代農業發展需要。如何保證有人推廣服務、愿意推廣服務、高效推廣服務還存在不少困難。部分基層農技站存在人員短缺、年齡偏大、專業知識缺乏等問題。

“遠看像要飯的,近看像燒炭的,一問是農技站的。”運城市農業技術推廣站站長王世生說,這首曾廣為流傳的打油詩雖然有點夸張,但也在一定程度上反映了基層農技人員的生存狀況。

王海雷是運城市鹽湖區王范鄉農業技術推廣中心站站長,他在基層農技推廣站工作20多年了,現在每月工資4000元左右。王海雷說,農技推廣員工作特別辛苦,有時還被抽調干其他工作。“我們站本來就只有4個人,只有我一個男的,還借調走了2個,干這個工作要天天和農民打交道,很辛苦,沒人愿意待在這里。”

經費困難也是制約農技推廣的主要因素之一。據了解,很多地方連下鄉補貼都沒有,基礎設施滯后,缺乏必要的檢驗監測設備、交通工具和辦公場所也嚴重制約著農業技術在基層的推廣。

一位基層老農技人員坦言:“沒有物質保障,農技站怎么能開拓性地完成繁重的農技推廣任務呢?”

王世生等人認為,改變農技站目前的尷尬,要探索多元化的推廣服務機制,對現有農業技術推廣體系進行優化整合,合理設置機構,建立和完善縣、鄉、村三級農技服務網絡,以制度、待遇吸引更多年輕的農業科技人才投身于基層的農業科技推廣,解決他們的后顧之憂,讓他們能下得去、干得住、做得好。

此外,各地需設立農技推廣專項經費,及時解決基層農業科技人員斷層問題,增強人才與政策扶持力度,調動農技推廣人員的積極性,建立適應現代農業發展的新型農業社會化服務體系。

理順體制激發活力

農業科技應有更大作為

“做給農民看、帶著農民干、幫著農民賺。”這句話,運城市農業技術推廣站站長王世生總掛在嘴邊。

話糙理不糙,在當前推進農業供給側結構性改革、實施鄉村振興戰略的大背景下,正需要加快農業創新步伐、推進農業科技成果轉化與應用推廣,從而提升農業科技對產業發展的貢獻度,以科技創新引領現代農業發展;正需要理順體制激發活力,需要各級農技推廣部門深入基層。

把莊稼當書本,把農民當學生,根據農事季節和活動,主動邀請農業院校、科研單位、農技推廣部門的專家,面對面、手把手傳授農民實用技術,對農民開展全程技術跟蹤服務,把“田間學堂”建在地頭,做到服務到田間、技術到地塊。

要推動農業科技成果轉化,必須增加對科技成果轉化的資金投入,一是政府財政每年應按一定比例安排科技成果轉化經費,二是設立重大科技成果推廣經費,三是通過制度創新,改革農技推廣項目的撥款制度,建立推廣項目的基金管理制度。

結合農業科技成果的社會公益性屬性,政府應當加大對農業科技成果轉化的投入,以政府投入撬動市場。山西省農科院研究員姚建民認為,在轉化的過程中,要優化資源配置,將各項資金捆綁起來,一攬子協同推廣,把財政的錢花好,避免出現重復立項、資源分散、甚至保護落后技術的情況。

在當前市場環境不完善、成果轉化機制不健全、農業科技企業不成熟的情況下,對于農業科研機構應給予更寬松更具傾斜性的政策。山西省農科院副院長王娟玲強調應當通過嚴格管理、清晰產權、確保國有資產保值增值前提下,允許他們搞自己的轉化平臺,促轉化,增收益,允許成果轉化收入、技術服務收入、國有資產出租出借收入留在本單位作為獎勵激勵資金,不抵消本級預算。

人才是科技創新中最核心的要素,人才的浪費是最大的浪費,要持續推進對農業科研院所的“放管服”改革,應當為科研人員潛心研究營造良好環境,包括進一步簡政放權,擴大高校、科研院所自主權,同時強調放管結合、優化服務,為科研人員簡除煩苛、松綁減負。

此外,推動農業科技成果轉化,應當不斷探索實踐,建立科學的成果評價體系。對于高校和農業科研院所,可以探索職稱評聘分類評價,如設推廣員職稱序列、設農業推廣教授等。

針對農業科技成果實用性不強、商品化和市場化程度不高,還不能完全滿足農業生產需求的實際情況,要創新科技成果轉化方式,建立“專家+農戶”“專家+家庭農場”“專家+基地”等模式,完善與農業相適應的科技成果轉化機制及推廣服務體系,實現科技成果轉化的社會化、轉化形式的多樣化,進一步提高農民科技文化素質,提高優勢農產品科技含量。

農技推廣要以項目為切入點,通過項目實施,把農民能看、農民能學、農民能干、農民能賺的最新農業科技成果,做成“沒有圍墻的學校、沒有黑板的課堂”,把培訓課堂搬到田間地頭。(呂夢琦、王飛航、馬曉媛)

-

大數據"坑熟客",技術之罪需規則規避

2018-03-02 08:58:39

-

高質量發展,怎么消除“游離感”?

2018-03-02 08:58:39

-

學校只剩一名學生,她卻堅守了18年

2018-03-01 14:40:53

-

有重大變動!騎共享單車的一定要注意了

2018-03-01 14:40:53

-

2018年,樓市會有哪些新變化?

2018-03-01 09:01:20

?

?