公園城市示范區建設把城市綠色理念、綠色生產、綠色生活方式有機聯系起來,在滿足新時期城市居民物質生活富足的前提下,實現居民對美好生活的向往,創造出對優質生態產品需求的城市發展新動能、新業態。

《瞭望東方周刊》記者高雪梅,特約撰稿吳梓溢、余蕊均? 編輯黃琳

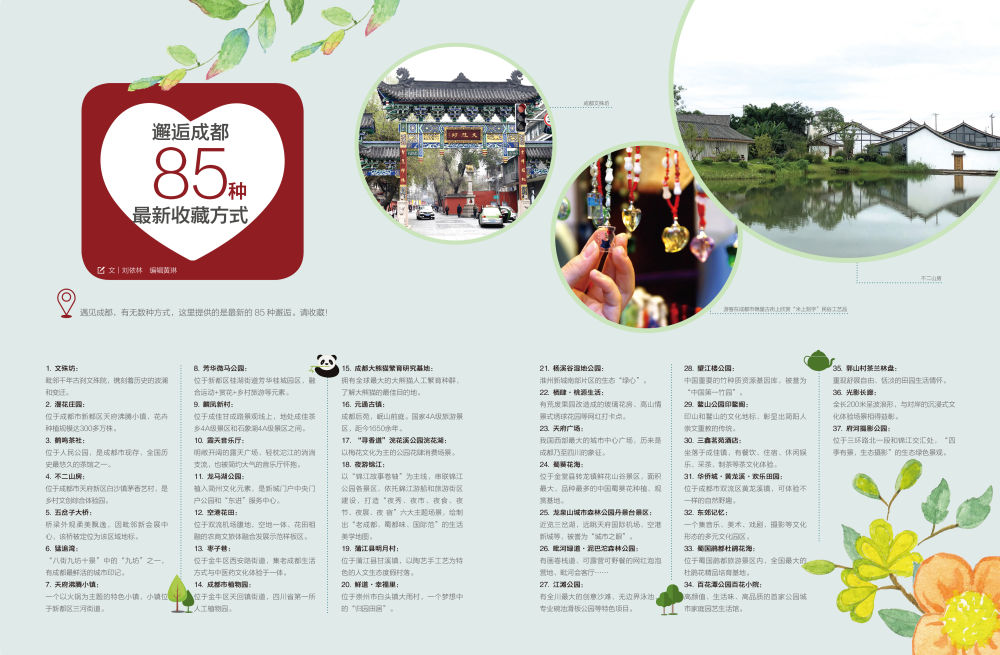

7月19日,成都江灘公園無邊泳池,因為以整幅梵高的星空圖案為底,配上陽光、沙灘、棕櫚樹、草亭等,讓人仿佛置身熱帶海灘

公園城市建設無先例可循,一切是嶄新而未知。前路崎嶇,但也給新經濟、新產業提供開辟山林的可能。

2017年,成都確立新的城市發展戰略,把發展新經濟、培育新動能作為推動城市轉型的戰略抉擇。三年時間倏然而過,成都成立新經濟發展委員會、提出應用場景理論,發展思路不斷創新,各項舉措落到實處。

一系列的“新”和“興”, 隨著成都建設踐行新發展理念的公園城市示范區的不斷深入,正顯示出勃勃生機。

場景營城,步步推進

2020年的五一假期,江灘公園更在全國范圍內“火”了一把。抖音數據顯示,成都江灘公園成為五一假期全國范圍內獲贊最多的景點,也是用戶打卡數第三多的景點,僅次于杭州西湖和黃山。

這是成都江灘公園落成之時無法想象的場景。在極不尋常的2020年,也是難以想象的熱鬧場面。

實際上,2020年上半年,成都的硬朗實力也不尋常:作為一個服務人口超過2100萬的特大城市,成都在新冠疫情防控中交出了一張“全國千萬人口以上城市中感染率最低的城市之一”的答卷,為經濟復蘇筑牢基礎。

上半年,成都GDP實現8298.63億元,同比增長0.6%,其中第二季度增速3.9%。總量上,坐穩了“全國第七”的位置;新增市場主體35.5萬戶,增長21.7%,進出口總額3898.3億元,增長24.9%。

與此同時,成都雙流國際機場旅客吞吐量位居全國第一,成都對“一帶一路”沿線國家和地區貿易增長45.4%,對日本、韓國貿易分別增長33.1%、49.6%。

成都如何做到的?

答案是“開放”“創新”。開放創新是新時代成都發展的最大變量和最強動能。向東看,成都是內陸腹地;向西向南看,成都是開放前沿。作為國內大循環戰略腹地和國際大循環門戶樞紐,成都充分發揮泛歐泛亞國際門戶樞紐的優勢,一手加密國際班列,一手推動國際(地區)航線“客改貨”,有力保障了供應鏈穩定,促進了國內外市場循環。

公園城市示范區的探索和實踐,可進入,不僅讓市民對天府綠道等生態空間觸手可及,更激發了這座城市的開放和創新。

成都創新打造特色街區雅集、公園生態游憩等消費場景,也釋放了消費潛力。場景營造,是近年來成都公園城市綠道建設體系中最豐富的實踐之一。

據錦江綠道規劃設計相關負責人李鑫向本刊記者介紹說,自2018年啟動改造升級以來,公司圍繞創意天府為主題,將江灘公園打造為集文化、休閑、娛樂、體育及商業于一體的綜合性公共場所,江灘公園把目光放在了年輕時尚的消費品類,建造了西南地區最大的“碗池”滑板運動場,還有全川最大的創意沙灘、無邊界泳池,還吸引更多流行品牌、“網紅”品牌的入駐。

現在的江灘公園,不僅迎來了拉咖雷森咖啡等國際品牌的入駐,還增加科技、體育、休閑娛樂的元素。江灘公園擁有光感攀巖、電競足球、皮劃艇等運動項目和設施;在莫比烏斯環啟發下設計的步行橋已然成為了游客打卡“網紅橋”,融合王者榮耀元素的紅藍跑道上,則是置入智能跑步系統,跑者可以與跑道設置互聯,呈現數據,參與競技。

江灘公園作為內涵豐富、功能齊全的多元化公共空間,呈現給市民的是完善的服務配套、多元的生活場景、豐富的綠道景觀。

在公園城市成都,這種模式也被稱為“公園+”“綠道+”,“+”號后面所添加的,正是成都努力打造的具體的消費新場景、新產品。

新場景、新產品的打造背后,是成都深化供給側結構性改革推進消費升級。從供給端助力消費升級,給消費者者提供更多選擇和體驗的同時,也鞭策企業和市場不斷創新,從而為企業贏得更多機會和發展空間,達到雙贏。良性消費循環一旦確立,產業發展將充滿動能。

“場景營城、產品賦能,就是當前成都建設公園城市和發展新經濟最大的兩個抓手。”成都市公園城市建設管理局總規劃師劉洋海表示。

2020年3月31日,成都宣布面向全球持續發布1000個新場景和1000個新產品。

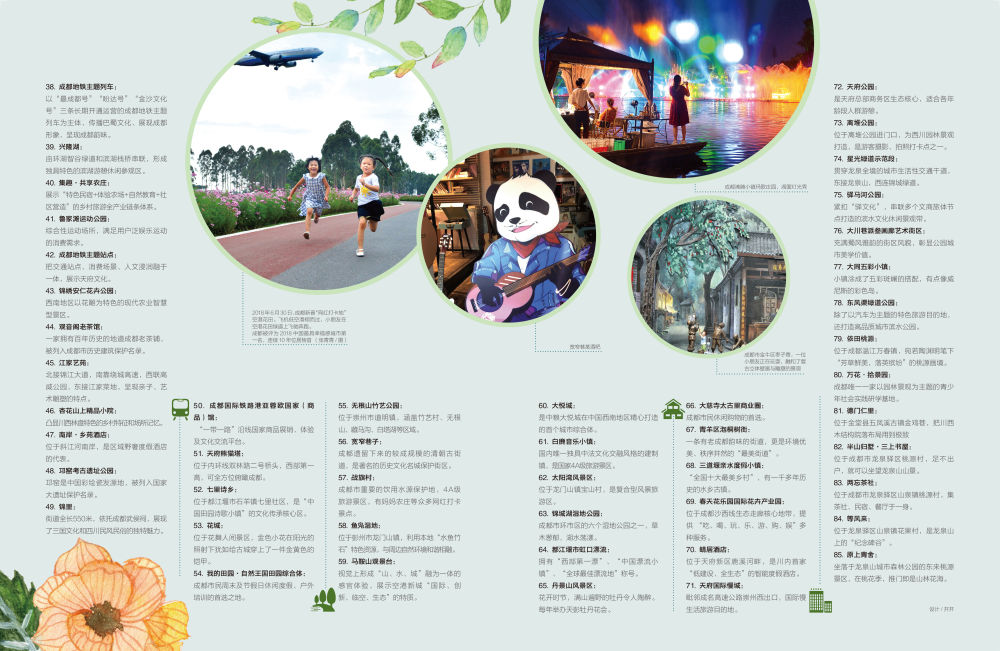

成都露天音樂公園(胡大田 / 攝)

產業發展,要素先行

場景營造,符合公園城市示范區建設的邏輯:生態價值的轉化有一本經濟賬。

8月20日,成都東部新區發布的“天府國際機場”等生態開放新場景,吸引了30多家企業,達成意向投資150余億元。

據成都市公園建設管理局提供的資料,舉辦“天府綠道蓉繪未來”2020成都新經濟“雙千”發布會,線上線下同步發布錦城公園“能量環”、錦江公園“文脈軸”、全域綠道“活力矩陣”3類100個新場景,釋放天府綠道投資需求612億元,現場簽約50億元,后續簽約20億元。

中國科學院成都環境研究所的專家劉勤曾給錦城綠道算了一筆賬,“初步估算出錦城公園建成運營后每年生態服務價值約為269億元,并且作為綠色投資工程,從城市綠地生態系統演替和管理維護周期來看,它還可以產生40年以上的持續性效益,也就是說總價值可以達到1萬億元以上。”劉勤表示,這個1萬億元是“生態系統服務價值”,這是學術上的一個公認參考值,包括人類從生態系統中獲得的各種福祉和惠益。

但生態價值的轉化是經濟賬,更是成都建設公園城市的理念轉變:“政府主導、市場主體、商業化邏輯”。

中共中央黨校經濟學部教員、經濟學博士周躍輝認為,公園城市示范區建設把城市綠色理念、綠色生產、綠色生活方式有機聯系起來,在滿足新時期城市居民物質生活富足的前提下,實現居民對美好生活的向往,創造出對優質生態產品需求的城市發展新動能、新業態。

公園城市多維度價值的最大化,離不開高新產業、城市景觀、消費場景的建設與構造。而要讓這些價值得到彰顯,需要資本的助力。

資本如何落地,成都也給出了自己的答案——打造天府國際基金小鎮,讓資本和投資人能留在成都、投資成都、與成都共生長。

這是一個充滿托斯卡納風情的小鎮,在國際疫情肆虐的當下,無疑是體驗異域風情的好去處。然而,它的主要功能并非游覽,而是基金的集聚區、資本的落地處。位處天府新區腹地、緊鄰麓山國際社區,基金小鎮連結著天府新區和成都科學城,為投資人提供完備硬件設施的同時,營造投資和商業氛圍。

在助力公園城市的建設上,基金小鎮也發揮著自己獨特的作用——吸引資本、投資未來。

天府國際基金小鎮總經理譚嘯向本刊記者介紹,目前成都最大規模的發展母基金——成都發展基金,就設立在基金小鎮。同時,成都的綠道建設、天府機場建設和城市“東進”建設等大型基建的投資資本,也在基金小鎮集群扎根。

“比方說我們的5+5+1,實際上都有子基金和相應的創投機構合作。11只基金至少是11個知名的合作伙伴。”譚嘯提到的“5+5+1”,是指成都所確立的11個產業發展重點領域,包括電子信息、裝備制造、醫藥健康、新型材料和綠色食品產業等五個高端綠色智能產業,會展經濟、金融服務業、現代物流業、文旅產業和生活服務業五個新興服務業和構建開放型產業體系。

除了大型基建和公園、綠道建設,基金小鎮也助力綠色產業發展。“綠色型的債券和基金,在國際上已經成為一種風行的規則和準則,也被投資人所推崇。”譚嘯和同事在“金融之都”盧森堡了解并學習相應規則,為服務國內企業發行專門的綠色金融產品做前期準備。綠色債券、綠色基金,指的正是投資在生態友好型產業的金融資本——這與成都的發展戰略不謀而合。

要素聚集,“人”為首位

公園城市是人、城、境、業高度和諧統一的現代化城市。所謂的“人、城、境、業”,指的正是城市和產業有機發展的多個要素。在這個城市發展邏輯中,“人”的要素被排在首位,是其他產業有機聚合的關鍵要素。成都所打造的美麗宜居公園城市,其實也是開放包容的生活城市。

這番話在興城集團成都天府綠道公司董事長康瑛看來,有更為深刻的感受。作為天府綠道錦城公園這項世界最長慢行系統核心項目的營建方,她認為,在新的時空背景下,“人”的要素能否發揮作用,關鍵在于“人”自身擁有的選擇的權利——人們擁有自由選擇居住城市的權利,擁有自由選擇出行方式的權利……康瑛將這樣的權利戲稱為“用腳投票”,人才、資本、產業等要素不是被迫往哪里走,而是被吸引走到哪里,能被吸引的關鍵要素就是宜居、宜業、宜商的良好環境,而他們要做到的,是營造一個能留得住人的環境。

“另外,放在我們城市環境的營造上,同樣希望我們公園城市所打造出來的東西,能讓全國人民、世界人民‘用腳投票’,吸引到成都來。”康瑛說,2019年他們與一家德國企業開展了合作,邀請德方客人繞錦城公園一圈,察看建設情況。德國客人面對如此開闊和優美的公園環境,連聲贊嘆,“我從來沒想到過,中國在內陸地方能有這么大的一個符合未來生活方式的一個場景、一個空間。”

譚嘯正是“用腳投票”的例子。他自己不是成都本地人,大學畢業后他選擇留在了成都,扎根于此。在他看來,公園城市的建設,最直觀的感受是打造“宜居”城市,但往更深一層發展,其實是打造“宜業”的環境和氛圍。基金小鎮和成都這座城市之所以能夠獲得發展,是兩者都將人、城、產三大要素的緊密聚合,其中又以吸引人才為重點。

“大的環境的打造,它是一個吸引人來的核心要素。”譚嘯說,已經有一定數量的投資人在小鎮和周邊置業常駐,他們在這里感受到公園城市的美好,自然就會呼朋喚友,吸引更多投資人前來小鎮、投資成都,“要在這里宜業宜居,宜業是非常重要的,產業如何來做發展和推動,才是把人吸引過來的關鍵。”

譚嘯直言,如果沒有背靠成都的城市體系和產業縱深,基金小鎮的發展或許會停滯不前。而當這種以人為核心的多要素聚合形成時,不管是新的經濟產業還是原有的經濟業態,都可以得到長足的發展。“我們最終的想法,是希望能在天府國際基金小鎮形成一個能夠吸引金融人才、有著優美的環境、完善的配套設施和充分的產業資源的綜合性的產業生態圈。”

2020年1月,“成渝地區雙城經濟圈”上升為國家戰略,政策加持下,成渝距離“中國經濟第四極”又近了一步。作為“雙核”之一,成都被明確要求建設踐行新發展理念的公園城市示范區,這是成渝地區雙城經濟圈中成都最獨特的定位。

新的“指揮棒”和城市的具體做法,影響著要素流動。近年來,成都提得最多的就是從“產城人”到“人城產”的營城邏輯轉變,強調對人的關照、對生態的重視。

良好的生態環境引鳳來棲的重要元素。受“公園城市”吸引而來的不僅是鳥兒,還有萬千懷揣夢想的創業者,創新型企業如雨后春筍般在成都高新區建立、發展起來,吸引了許多剛畢業的大學生。

數據顯示,2020年3月以來,成都新登記市場主體增速由負轉正,前7個月新增市場主體35.5萬戶,增長21.7%;“人才新政”累計吸引36.9萬本科及以上學歷人才落戶,其中2020年上半年落戶青年人才2.4萬人。

同時,據市場機構統計,2019年流入人口最多的前10個城市中,成都排第三,而且流入人口中,23-42歲的人占比接近一半。

作為城市最稀缺的資源,企業和人才與城市既是利益共同體,也是命運共同體。危機面前,它們進一步聚集,用腳給成都投下一票。在這里,可以有生活,更看得到機會。

-

大數據"坑熟客",技術之罪需規則規避

2018-03-02 08:58:39

-

高質量發展,怎么消除“游離感”?

2018-03-02 08:58:39

-

學校只剩一名學生,她卻堅守了18年

2018-03-01 14:40:53

-

有重大變動!騎共享單車的一定要注意了

2018-03-01 14:40:53

-

2018年,樓市會有哪些新變化?

2018-03-01 09:01:20

?

?